La dolencia, conocida en Egipto hace tres mil años, según ilustraciones de cirugías de extirpación de tumores de mama con garfios y cauterización con hierros candentes, lleva su nombre desde que el médico griego Hipócrates (460-377 a. C) usó los términos carcino y carcinoma, derivados de “cangrejo”.

La dolencia, conocida en Egipto hace tres mil años, según ilustraciones de cirugías de extirpación de tumores de mama con garfios y cauterización con hierros candentes, lleva su nombre desde que el médico griego Hipócrates (460-377 a. C) usó los términos carcino y carcinoma, derivados de “cangrejo”.

Por siglos la medicina ha investigado la dolencia ya posible de controlarla para mejorar la vida de los pacientes, pero es impredecible aún lo que deberá esperarse para su erradicación. En el Ecuador en los siglos XVIII y XIX empezó a preocupar a la comunidad médica la falta de planificación para el tratamiento y a inicios del siglo XX varios médicos que fueron a especializarse en Francia y Estados Unidos, de vuelta se dedicaron a afrontar la enfermedad. El 7 de diciembre de 1951 el doctor Juan Tanca Marengo funda en Guayaquil la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), a la que siguen pronto núcleos en Quito y Cuenca. En esta ciudad, promotor fue el médico Leoncio Cordero Jaramillo: desde noviembre de 1958 el núcleo ha atendido a miles de pacientes, ha formado especialistas y ha establecido servicios hospitalarios debidamente equipados.

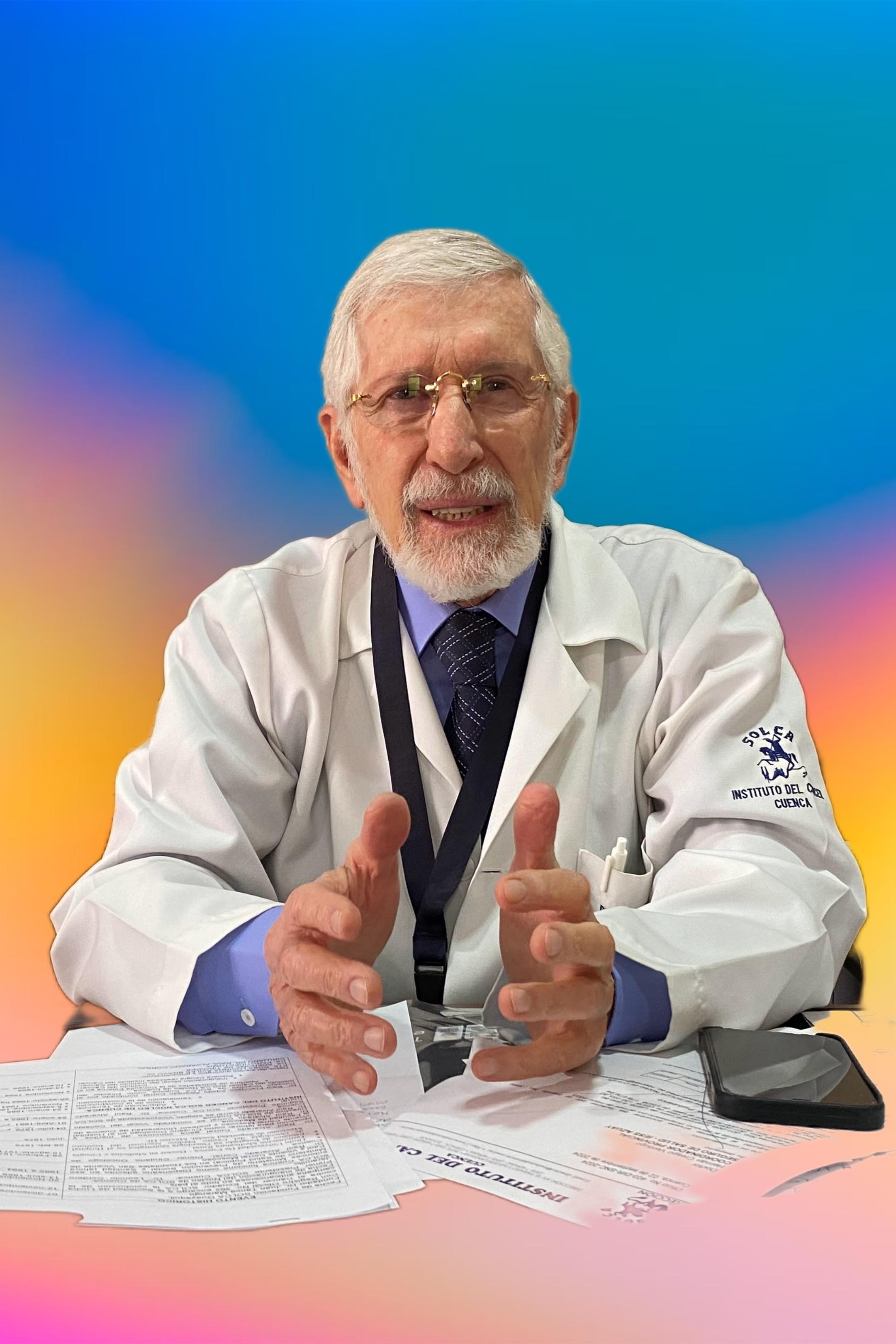

Raúl Alvarado Corral, doctorado en 1971 por la facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, es el primer oncólogo de esta ciudad, especializado en México e Italia. Cuenta cerca de 15 mil cirugías practicadas, mayoritariamente de cáncer. AVANCE dialogó con él sobre la dolencia, sus experiencias, el desarrollo de los servicios, los adelantos técnicos y científicos, a propósito del Instituto del Cáncer, cuya ampliación hospitalaria prevé una vida útil de cincuenta años.

Raúl Alvarado Corral presidió el núcleo de SOLCA de Cuenca desde 1985 hasta 1994, cuando al abrirse el hospital del Instituto del Cáncer asumió la dirección, hasta hoy. Por su entrega humanitaria ha recibido reconocimientos, el más reciente de la Cámara de Industrias de Cuenca, el 4 de diciembre de 2024

¿Por qué se dedicó a la oncología?

Cuando estudiante de medicina, los sábados se laboraba hasta medio día: era el sábado inglés, escogido por los maestros Leoncio Cordero, Guillermo Moreno Peña (clínico), Enrique León Delgado (radiólogo) y Miguel Márquez (patólogo), para distribuirse los pacientes según el cáncer que sufrían. Yo era asistente y me percaté de que el tema oncológico era complejo, sin especialistas locales, lo que me orientó a especializarme. Tras graduarme en 1971 fui a un postgrado en oncología quirúrgica en el hospital de oncología del Centro Médico del Instituto Mexicano de Seguridad Social, de 1972 a 1975. De regreso, por concurso de méritos y oposición, fui profesor de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca y cirujano del hospital San Vicente de Paúl primero y del Vicente Corral Moscoso después. Casi dos años luego, continué estudios de oncología en el Instituto de Tumores de Milán, Italia.

Y algo anecdótico al fin de mis estudios universitarios: los de mi promoción terminamos la carrera en 1970, que coincidió con la clausura de la universidad por Velasco Ibarra. Yo había sido asignado a Oña para el año de medicina rural y se aplazó la investidura hasta febrero de 1971.

¿Algo sobre el cáncer y su tratamiento en nuestro medio?

El cuerpo humano está formado por millones de células que normalmente crecen, envejecen y mueren, para ser remplazadas por nuevas. A veces este comportamiento fisiológico se altera y las células no mueren, se reproducen en forma incontrolada por una acción química o del ambiente y forman tumores. El primero en organizar el tratamiento del cáncer en Cuenca, cuando ya se fundó SOLCA en Guayaquil, fue el doctor Leoncio Cordero Jaramillo, promotor del núcleo que se inauguró en Cuenca el 20 de noviembre de 1958 como dispensario adscrito al hospital San Vicente de Paúl, luego hospital José Carrasco Arteaga.

Entonces Guayaquil donó un equipo de radiaciones convencionales para destruir células malignas, aplicando descubrimientos de los esposos Curie, en Francia. Los médicos locales con formación parcial de meses o dos años en farmacología, clínica o cirugía general en el exterior, fueron héroes al atender con escasos recursos y conocimientos poco avanzados de oncología. Luego se comprendió que el cáncer debía tratarse con procedimientos multidisciplinarios y productos químicos que inyectados destruyen las células tumorales. Se hace estudios comparativos entre grupos de pacientes para cotejar los resultados de las cirugías y la quimioterapia: así se fue organizando la intervención de cirujanos, clínicos, radioncólogos, mientras evolucionaba el tratamiento hasta la inmunoterapia y los estudios genéticos que muestran las características peculiares del mismo tumor que actúa de diferente manera en cada paciente. Todos los días tenemos juntas para analizar la individualidad anatómica, funcional, genética de los pacientes y del tumor, para planificar el tratamiento con el examen clínico completo, el tumor identificado, la patología, biología molecular, citogenética, que permiten un diagnóstico certero del cáncer que sufre el paciente.

El tratamiento del cáncer se desarrolló en Cuenca a partir de contar con un centro especializado y el hospital oncológico que abrió la consulta externa en noviembre de 1994, hace treinta años, con un grupo de médicos especialistas e instalaciones completas de radioterapia, oncología clínica, patología, laboratorios y más.

¿Hay pacientes que no pueden tratarse por el alto costo?

Eso no sucede. Por un lado hay un aspecto cultural, pues la gente busca tratamiento apenas aparecen indicios y evita situaciones de gravedad y altos costos. Además, el ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social derivan a su cargo pacientes oncológicos a SOLCA, aunque por la demora en devolver los gastos dejamos de recibirlos temporalmente. El ministerio adeuda casi nueve millones de dólares y acaba de comprometerse a pagar la mitad de inmediato y el resto en los meses siguientes. El IESS anunció que se pondrá al día lo más pronto y, apenas las instituciones cumplan, volveremos a atender a sus pacientes.

Y el hospital, sigue creciendo…?

Ciertas áreas estaban estrechas por la demanda y el volumen de trabajo en laboratorios. Por eso el consejo directivo resolvió la ampliación para cincuenta años, de una vez, para evitar otras sucesivas. Ya destinamos un piso exclusivamente para niños en un departamento de oncología pediátrica, con características que le diferencian de las áreas para adultos. Los casos de niños son leucemia, sarcomas, tumores de origen embrionario, pero son muchos más los que afectan a los adultos en una variedad grande en cualquier órgano. Hace treinta años empezamos con un hospital sobre seis mil metros cuadrados, que debió ampliarse a 17 mil y la ampliación que funcionará pronto ocupa 40 mil metros, con tres parqueaderos subterráneos para 383 vehículos y seis pisos hospitalarios. Ahora hay 100 camas para pacientes y subirán 90 con la nueva edificación, que se utilizará conforme crezca la demanda. El pequeño dispensario inicial ahora es un Instituto con cuatrocientos empleados, 90 médicos y cientos de personas de Cuenca y del país que buscan cada día ser atendidas.

La sala de pacientes en busca de atención en el centro hospitalario actual, siempre llena de público.

¿Se incluye nuevo equipamiento?

En algunas zonas. Se ha negociado un servicio importantísimo, el Pet Scan, junto al que funcionará la radiofarmacia, que procesa el material radioactivo que produce el ciclotrón para detectar la persistencia de la enfermedad en personas que recibieron tratamiento completo. Hay quienes aparentemente están curados, pero el estudio muestra restos tumorales, sin sintomatología, que deben seguir tratándose. Esto solo lo hacía SOLCA en Guayaquil y próximamente también se hará en Quito. Muchos pacientes iban por este servicio a Colombia.

También ya está contratado el Ciclotrón, que produce material radioactivo que se le inyecta al paciente para el estudio del PetScan. Equivale a una mini central nuclear instalada en un bunker para proteger de la radiación dañina a médicos y personal que opera. El Pet Scan es un tomógrafo que lee el organismo y el material radioactivo inyectado al paciente, para captar las células malignas y fabricar cada día el fármaco apropiado que requiera. La ampliación hospitalaria y los equipos mencionados cuestan alrededor de 35 millones de dólares.

Frontis de la imponente arquitectura de la ampliación hospitalaria de SOLCA en Cuenca, obra lista a entrar en servicio.

¿Se encontrará remedio para el cáncer?

Los tratamientos multidisciplinarios y los estudios genéticos, nuevos medicamentos, la inmunoterapia, permiten elevar la sobrevivencia. El cáncer es curable si se lo diagnostica tempranamente y se lo puede controlar en períodos largos tratados planificada y científicamente. Para que los pacientes mejoren sus condiciones de vida hay medidas paliativas eficaces. A un enfermo de cáncer nunca le damos el alta y los pacientes asintomáticos reciben seguimiento en tiempos espaciados y pueden retornar en cualquier momento si rebrotan los síntomas. En países desarrollados se lleva largos años de investigación sobre el cáncer y se comparan los mejores resultados en voluntarios que aceptan peritajes.

En congresos médicos de Estados Unidos y Europa se analizan procedimientos de lucha contra la enfermedad. La detección temprana facilita el tratamiento y los exámenes de Papanicolao previenen el desarrollo del cáncer de útero y permiten diagnosticar cánceres tempranos capaces de curación con tratamientos menos agresivos. También el cáncer de la piel puede prevenirse. Afecta especialmente a personas de piel blanca y ojos claros, susceptibles de sufrir el efecto de las radiaciones solares que causan alteraciones genéticas en las células de la piel y tumores. El cáncer de estómago ha sido frecuente causa de muertes y se ha logrado avances gracias a las investigaciones de la escuela japonesa que ha marcado un hito en la historia de la medicina con las endoscopias digestivas para diagnosticar el mal en etapas medianas o poco avanzadas.

¿Hay alimentos o situaciones causantes de cáncer?

No. Lo que puede haber es una predisposición interna o una alteración genética familiar. Factores externos, como el tabaco, las radiaciones ionizantes, defectos alimentarios, la obesidad, las grasas, pueden actuar sobre la predisposición y con el tiempo provocar el desarrollo de un tumor.

¿Cómo reaccionan pacientes y familiares al diagnóstico de cáncer?

Un importante porcentaje admite que no se curará y acepta los tratamientos paliativos que calman los síntomas y le dan mejor calidad de vida. Los síntomas mejoran pero no se curan y es nuestra obligación comunicarles a ellos y a la familia en qué etapa clínica está el cáncer y las opciones de control y aplicación de paliativos. Hay quienes optan por tratamientos naturales sobre los que no se ha demostrado eficacia y vuelven cuando la dolencia ya ha avanzado.

¿Hay enfermos que sobreviven al tiempo del diagnóstico?

Todos ansían vivir más y siempre se les sugiere analgésicos. Hay medicamentos de quimioterapia y ciertos fármacos para enfermedades no curables que pueden alargar la vida. Hay registros de pacientes que debían vivir un año y han llegado a seis o más años. En ellos interviene el aspecto inmunológico y la condición fisiológica individual. En la ampliación hospitalaria habrá un espacio para atender a pacientes paliativos con medicamentos para calmar el dolor y tratar en forma integral cada caso, considerando aspectos emocionales, de nutrición, asistencia de enfermería, para calmar los síntomas.

¿Su actitud humana ante enfermos ansiosos por sobrevivir?

Sufrimos la angustia de no hacer sino lo que los conocimientos, la ciencia, la técnica y los equipamientos nos permiten profesionalmente. La rutina de ver el padecimiento de enfermos y sus familiares no inmuniza del dolor natural y la sensibilidad humana. A veces personas que mejoraron de una operación hace años me abrazan, hasta con lágrimas, agradecidas porque aún viven. Hace poco, mientras cabalgaba por campos de Patamarca, un hombre al que no reconocí me pidió que me apeara para darme un apretón emocionado por sentirse bien. Fue una gratificación íntima, para él y para mí.

La claridad natural predomina en los interiores del nuevo edificio hospitalario.

El director explica los servicios.

La ampliación y los constructores

|

| Karla Galarza, coautora de la tesis de graduación arquitectónica, tuvo a su cargo la supervisión y mantenimiento civil de la obra en construcción. |

El proyecto arquitectónico del edificio de ampliación del hospital del Instituto del Cáncer surgió de la tesis de graduación de las estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca Karla Galarza y Carla Flores, en 2015. Para ejecutar la obra, la arquitecta Stephanie Barzallo hizo algunas modificaciones.

La construcción se adjudicó el 22 de junio de 2021 al Consorcio DMO, del ingeniero Jorge Hernán Molina Molina; arquitecto Paúl Esteban Vélez Coello, arquitecto José Edmundo Villavicencio Palacios e ingeniero Fausto Ezequiel Ochoa Cárdenas. Administrador de la construcción, ingeniero Rafael Vélez Loja.

Se trata de una edificación imponente, con profusión de luz natural y jardines en cada planta, por cuyo tamaño, fuentes de agua y ornamentaciones, semejan pequeños parques para admirar paisajes del entorno y la ciudad extendida por todas las direcciones.

El 6 de julio de 2021 empezó el movimiento de tierras y el 31 de agosto de 2024 la constructora solicitó la recepción provisional, que se cumplirá una vez constatados los rubros del contrato. Por el número de plazas hospitalarias, será el tercer hospital, pues el José Carrasco, del IESS, tiene 420 camas; el regional Vicente Corral Moscoso, del ministerio de Salud 299 y, el del Instituto del Cáncer 190.

EL CÁNCER EN CUENCA

En una estadística sobre los tipos de cáncer registrados en el Instituto del Cáncer de Cuenca, entre 2020 y octubre de 2024, el tumor maligno de la glándula tiroides está en primer lugar, con 1339 enfermos, equivalentes al 25% de 5334 casos tratados. En segundo lugar, el tumor maligno de mama, con 960 casos y el 18%.

Le siguen 692 casos de tumores malignos de la piel (13%); 485 de tumor maligno del estómago (9%); 473 de tumor maligno del cuello del útero (9%); 444 de tumor maligno de próstata (8%); 290 de tumor maligno del colon (5%); 273 de Linfoma No Hodgkin difuso (5%); 204 de leucemia linfoide (4%); 174 de tumor maligno del recto (3%).

En cuanto a la edad de los pacientes, el primer lugar ocupa entre los 47 y 51 años, con 140 casos; el segundo, entre 52 y 56 años, 138 pacientes; siguen entre 42 y 46 años, 128 pacientes; entre 57 y 61 años, 118 pacientes; entre 62 y 66 años, 107 pacientes; entre 67 y 71 años, 85 pacientes; entre 72 y 76 años, 53 pacientes; entre 77 y 81 años, 34 pacientes; entre 82 y 86 años, 14 pacientes; ente 87 y 95 años, 10 pacientes; y, de más de 96 años, un paciente.